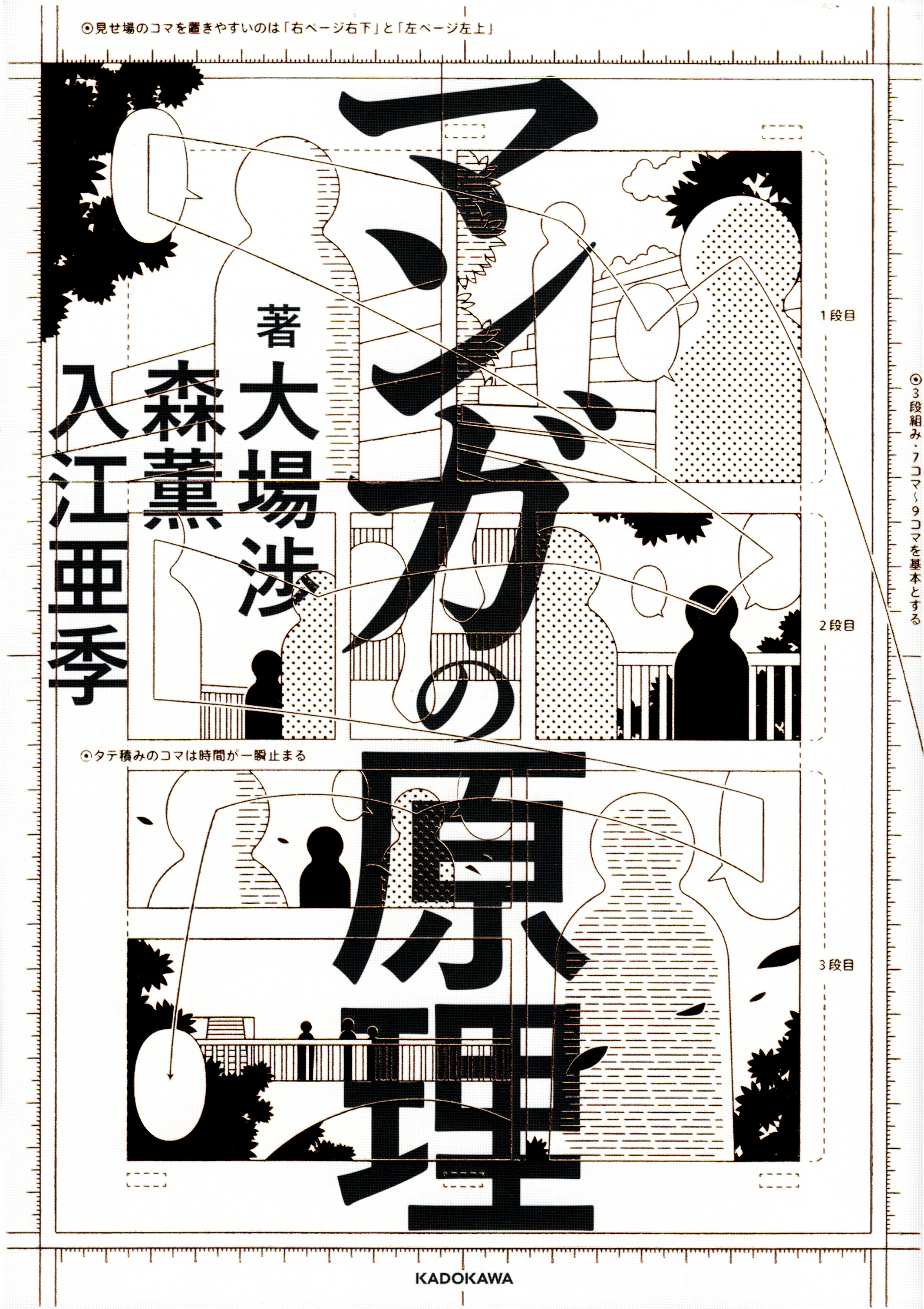

「ハルタ」創刊時の編集長で森薫や入江亜季の担当編集であった大場渉と森薫、入江亜季による実践的なマンガの書き方論。

| タイトル: | マンガの現場 |

|---|---|

| 出版種別: | 書籍 |

| 著者: | 大場渉 |

| 著者: | 森薫 |

| 著者: | 入江亜季 |

| 出版社: | KADOKAWA |

| 発行日: | 2025-02-04 |

| 購入日: | 2025-02-04 |

| 読了日: | 2025-02-09 |

| 管理番号: |

マンガの入門書の類いは昔からいろいろあるけれど、「絵」は既に描けるというのが前提の入門書というのは如何にも今時だなと。

内容は具体的かつ実践的で漫画家を目指す人には勿論だが、読む人にとっても有益なものが多い。ただ、著者の大場渉は「良いマンガ」に対して明確なイメージを持っていて、そのイメージを共有できない人にはちょっと合わないと感じる人が居そう。明らかに「ジャンプ」的なマンガに対して良い印象持ってなさそうだし。

「ジャンプ+」の林士平との対談とか読んでみたい。

【序章】 マンガに技術が必要な理由

【第1章】コマ割りと視線誘導の原理

● コマ割りの基本

● コマ割りと時間

● コマ割りとフリウケ

● 段の効果とタテ積み・ヨコ積み

● タテ積み・ヨコ積みと跳ね上げ

●「めくり」とは何か

● 見せ場のコマはどこに置く?

● アクションのコマ割り

● コマの大きさより大小差

● 変形ゴマはどう使う?

● 見せ場では絵とセリフを別に

● 視線誘導と演出

●「視線誘導」の実際

● ヨコ1コマは原則禁止

● 1ページ1コマは原則禁止

● 断ち切りは要注意

● チャンチャン禁止

● 暗い夜と薄まる記憶

● 構想・コンテ・ネーム

【第2章】絵の原理

● 文字が優先、効果は最後

● 背景・効果が大事な理由

● 大ゴマは寄り、小ゴマは引き

● 顔を大きく描くために

● 小さな人間をちゃんと描く

● キャラの立ち位置の原則

● 描き文字の原則

● 日の丸構図はなるべく避ける

● 構図はどこまで気にするべきか

● 背景は1ページ1コマは必要

● 背景の一部にエアを入れる

● 心情描写としての背景

● 人物と背景で線の質を変える

● なぜ「線」が大切なのか

● 瞳をキラキラさせる

● 鼻の穴と爪を描く

● 死体を描く・裸体を描く

● 汗と照れ線は原則NG

● 集中線・スピード線の描き方

● 点描・カケアミは殺した線で

【特別講座】トーンの考え方・削り方

【第3章】フキダシとセリフの原理

● フキダシとセリフの基本

● 級数と書体は原則変えない

● フキダシの線と位置

● 爆発フキダシの考え方

● 説明セリフは原則NG

● モノローグイントロは原則NG

● 原則NGのセリフあれこれ

● フキダシを使った視線誘導

【コラム】編集者の役割とは

【第4章】キャラ・ネタ・ストーリーの原理

● キャラとストーリーは一体

● キャラクターの立て方

● 目的・環境・性格≒外見

● 即効性のあるキャラは嫌なヤツ

● 毎話気にするべきは「視点」

● 視点変更で主人公を目立たせる

● 得意・苦手・好き・嫌い

● 持ち物・小道具で個性を出そう

● キャラはフラットかラウンドか?

● 登場人物の手を入れよう

● 編集者から見たキャラ立ち

● ネタとは何か

● 伝えたい感情・考えがあるか

● 主人公の目的がストーリーになる

● タイトルの考え方

● 非現実世界の現実か、その逆か

● 主題には4大要素と5軸を入れる

● 知らないこととカンカラコモデケア

● ストーリーのフリウケ

● 扉絵は読者へのあいさつ

● 1話の構成で大切なこと

● ストーリーで大切なことあれこれ

【証言構成】森薫・入江亜季・大場渉と『フェローズ!』『ハルタ』『青騎士』の歩み